Jターム第3週 (36回目)レッスンカリキュラム

Jターム第3週(36回目)レッスンカリキュラム

Jターム第3週からのレッスンカリキュラムは以下の通りです。

4C 5Eについてはこちらをご覧ください。 4C 5Eについて

てぶくろ

学習のねらい:お話の中の登場人物を自由に作る 絵本に出てくる登場人物のセリフを再現することを楽しむ

| 1C | 絵本を読んで、どんな登場人物がいるか振り返ります。 |

| 2C | 絵本に出てくる登場人物を組み立てます。1つ目はまねっこで作成、2つ目以降は自由に作成します。 |

| 3C | レゴソフトでほら穴を組み立てます。組み立てた動物をほら穴に入れてみます。 |

| 4C | 自分が入れるくらいの大きさのほら穴を作ります。動物になりきってセリフを言いながら楽しみます。 |

豆まき

学習のねらい:節分の風習について知る 平面で構成する表現方法を経験する

| 1C | 資料や写真を見ながら、節分の風習について話します。 |

| 2C | インストラクターと共に、ブロックを使い平面に鬼の顔を描きます。鬼打ち豆を作ります。 |

| 3C | 手に持ちきれなくなった豆を入れる為の枡を組み立てます。 |

| 4C | それぞれの願いを込めて、鬼に向かい豆まきをします。 |

ボールを食べるモンスター

学習のねらい:お話を作る デザインを考える

| 1C | ボールを食べるモンスターのお話を聞き、お話の続きを考えます。 |

| 2C | チューブのブロックを使い、大きな口のボールを食べるモンスターを組み立てます。 |

| 3C | モンスターの体がどのように動くようにすればよいか考えます。 |

| 4C | モンスターがボールを食べることができないように、工夫して作りかえます。 |

掘ってみよう

学習のねらい: 部分から全体を組み立てる 古生物学の基本に触れ、骨で生物を識別できると知る 時間の概念に気づく

| 1C | 絵本やワークシートの写真を見ながら、化石について知ります。 |

| 2C | 砂に見立てたものの中から、化石に見立てたブロックを発掘し、元の形を復元します。 |

| 3C | 復元した化石モデルに名前を付け、それはどのような性質を持っていたかを考えます。 |

| 4C | 化石モデルを運ぶ乗り物を組み立てたり、粘土を使って型を取ったりという化石体験をします。 |

おはなばたけ

学習のねらい:サイズの概念を理解する

| 1C | どのように花が育っていき、育つためには何が必要なのかを知ります。 |

| 2C | じょうろを組み立て、水やりをしながらお花の成長段階を組み立てます。 |

| 3C | 色々な形やサイズの違う花を考えます。 |

| 4C | みんなで協力して大きな花畑を組み立てます。 |

学校のための発明

学習のねらい:工学デザインのスキルを応用して問題を解決する デザインプロセスの一部としてブレインストーミングを練習する 話し合いに効果的に参加する

| 1E | 教室にあったら役立つものをテーマにクラスの仲間とブレインストーミングする。 |

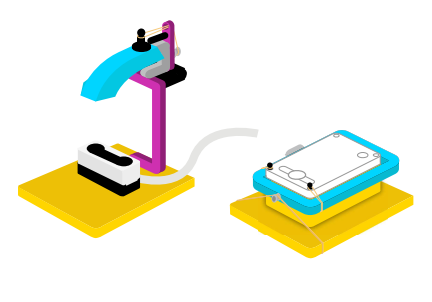

| 2E | SPIKEを使用しプログラミングで動く、自分の考えた教室にあったら役に立つもののモデルを作成する。 |

| 3E | モデルのプログラムを作成し、動きや操作性を調整する。 |

| 4E | クラスの仲間にモデルを紹介しフィードバックし合う。 |

| 5E | 自己評価を行い、友達のフィードバックも参考にしながらさらにモデルを発展させる。 |

スプリングカー

学習のねらい:「 スプリングカー」のモデルを組み立てる 圧縮されたバネの弾性エネルギーが運動に変換される仕組みを調べる ラチェットの形状と機能について更に詳しく調べる 結果を予測し、分析する

| 1E | どのようにバネを使えば、バネが伸縮するエネルギーをつかって車を走らせることができるかを考える。 |

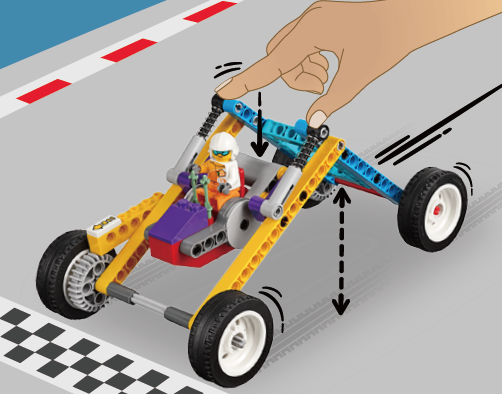

| 2E | スプリングカーモデルを組み立て、車がどのように前進のためのエネルギーを得るのかを予想する。 |

| 3E | 車を上下に弾ませることにより前進する動きとバネの関係性について観察する。 |

| 4E | スプリングカーにおけるラチェットの機能について調べ、ラチェットの組み合わせによってスプリングカーが進む距離を記録する。 |

| 5E | スプリングカーのバネを巻き数の多いバネに交換し、進む距離の変化を調べる。 |

ドラムボット➂

学習のねらい:過去に習得した知識やスキルを活用して、電子ドラムの設計とプログラミングを実施する

| 1E | これから行う発表会で話すべき内容について話し合います。 |

| 2E | 自分のドラムボットについて、台本シートに機能や工夫点を書いて発表会の準備を進めます。 |

| 3E | 仲間たちに自分の作品を紹介して、ユーザーテストを行ってフィードバックを送り合います。 |

| 4E | もらったフィードバックを参考にしてモデルやプログラムを修正します。 |

| 5E | 家族に向けて自分の作ったドラムボットを紹介する発表会を行います。 |

ショップボット③

学習のねらい:過去に習得した知識やスキルを活用して、「棚」から商品を選んで買い物カゴに入れるロボットの作成とプログラミングを実施すること

| 1E | ワークブックを見ながらロボットの設計について考えます。 |

| 2E | ロボットに必要な機能について考えます。 |

| 3E | アイデアを絵に描いて計画をたてます。 |

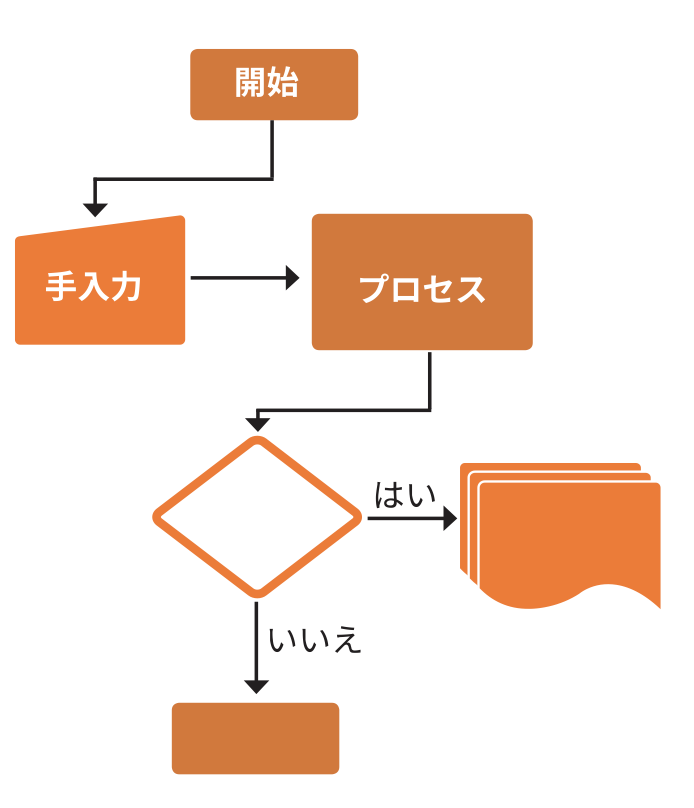

| 4E | 作りたいプログラムを考え、プログラムの機能を分類していきます。文字や図を使って自分のプログラムの要素をおおまかに説明します。 |

| 5E | 設計書のリストを確認し、自分のモデルに追加したい機能を考えます。 |